|

結構大柄なマウス。 持ちやすそうな形状だ。 どうでも良いんだけど光沢のあるモノの撮影は難しい。 |

|

そしてこれが問題のセンサの穴。 直径は約3mm。 |

|

後部のネジを一本外すと上下に分かれる。 基板は片面で余裕が有る。 ・・・そしてセンサが、なんか盛り上がって付いてるんですが。 基板にはシルクでELECOMと書いてあるので、設計は自社でやっているのではないか、と思われる。 |

|

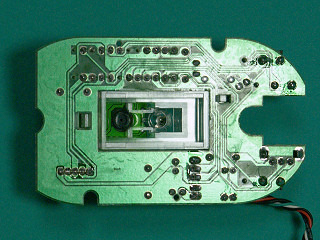

基板の裏面。 中央の透明プラの囲いの中の画像左側(後ろ側)に見えるのがセンサで、右側(前側)に見えるのがLED? ちなみに、センサの直下は透明プラに円い穴が空いていて、対象面まで素通しで、レンズなどは全く経由しない。 |

|

基板を横から見るとこんな塩梅。 とっても変わった実装。 今までこんなマウス見たことが無いなあ。 センサの受光部から対象面まで30mmくらい離れる構造になっている。 |

|

そしてセンサは。 PAN301A(多分)というPixArtのセンサで間違い無さそう。 サンワのレーザーマウスに付いていたモノと、とても良く似ているので、同じなんじゃないかなあ。 |