2005年4月の日記

『処女はお姉さまに恋してる』 [2]

御門まりやを扱う幸福な視座は何げにパラドキシカルで、この上もない立身出世の物語がかえって渡世の不安を露呈しているように思われる。進路選定という物語が極端に観念化し、安達哲の『さくらの唄』の如くな未来の寓話が語られる。その景観は限りなく脳天気でなぜか恐ろしい。

『さくらの唄』のエピローグは、ある一面において、甚だしい喜劇を語っている。憧れの娘の前で、姉と事に及んでる様を眺めたショットは、ページをめくれば、マンハッタンの遠望となり、五年後というテロップがそこに入る。物語のとんでもないインフレーションが滑稽なことおびただしい。わたしどもは、そのメルヘンの中に、進路の不安を語る物語が非常に直截なアプローチで解体してることを知る。かつては芸術家志望の青年が、何かもうとんでもないセレブなことになっている。何だそれは、という呆気が楽しげだ。

安達の語る未来の不安は、芸術家を志望するというリスクの高い生き方によって顕在化しており、そしてまた、それは未だ就労年齢に達しない人間が将来を遠く見据えるときに襲われる普遍的なイヤイヤ感とも連携している。

幸いなことに、安達は伝票を整理する人生から免れた。だが、その物語を今手にとって眺めてるわたしどもは一体どうなのか。この密かな強迫は残酷なラストカットで暴発してしまう。

その解釈は後出しジャンケンみたいなもので、かえって、最初から自分を信用して、なおかつ能力の欠落のために敗残する人生が想定されてきて、後味が悪い。

けれども、御門まりやと比べてしまうと、これはまだ情緒の効果においてはるかに良心的で誠実な設計のように思う。メルヘンな未来が、そうでもなければ如何ともしがたいだろうと思われる青春の強迫神経症に支えられている。ところが、段々イヤらしい表現になって行くが、何不自由ないこの資本家の娘も、進路の選択を目前に控え、伝票整理か否かというあの問いかけへ煩悶としてしまう。安達と同じように、無為なる人生に怯えてしまう。しかし、安達と違い、彼女は才能が欠落していたとしてもその経済環境ゆえに伝票整理をする必要がなく、したがって選択に具体的なリスクをともなわない。煩悶の効果が著しく損じてしまうことは否めない。

だが、本当に恐ろしいのはそれからである。野望に燃え上がった彼女は渡航を敢行。数年後、帰国した彼女は、何かもうとんでもないセレブなことになっている。

宝くじに当たったような、この刹那さは何であろうか。ひとつには、世界に意味が欠落してしまった如くな焦燥があり、まだひとつには、即応してしまった未来の恐怖があるように思う。(つづく)

『処女はお姉さまに恋してる』 [3]

御門まりやのきわめて端的なセレブリティ化を、安易なメルヘンではなく、一種のホーラーとして評価するとなると、その心地悪さはどこからやってくるのか。先回の議論では、ふたつの心理的な根拠を挙げた。ひとつは、セレブリティ化がけっきょく意味を成さないような、前提となる世界の意味喪失。もうひとつは、未来が即応してしまうことの残酷な意味合い。

セレブリティ化の無効は、まりやの性格造形と彼女の育成された生活世界そのものに端を発する現象のように思う。即物的なものの言い様をすると、欠落のない社交性過剰なその性格造形において、そして、大財閥の息子とツーカーでお嬢様学校に在籍する、その後天的な生活世界において、彼女のセレブリティ化はすでに達成されてしまっている。彼女に無為な人生はすでにあり得ない。

主人公男や貴子さん、そして紫苑さんも、セレブリティ化をめぐって煩悶とすることはない。すでにセレブリティな彼らは、それに焦燥することが焦燥として成立しないことを理解している。ところが、彼らに準じるはずのまりやのみが、このセレブリティという病に罹患して、恐慌を引き起こす。

物語の技術的な見地からすれば、本来は別の人格に適用すべき思考のフォーマットに、彼女が誤って準拠してしまったため、思わぬ猟奇の体を成したと思われる。彼女の大望は、生得的な準セレブリティの視角においては、大望ではなくもっと別の(少なくとのそう気負う必要もない、一例として白樺派風の)情緒で語る方が、よほどに合理的ではある。

では、なぜそんな人格の誤用が起こってしまったのか。ひとつの解釈としては、その過剰な社交性とセレブリティ性との軋轢が措定できるだろう。古典的な例えで言うと、大地主の息子が労働運動に身を投じてしまう病。

ここで、まりやの話し言葉の二面性が思い出される。彼女のパロールは、フォーマルとプライヴェートの間ではっきりと断絶していて、その点においても紫苑さん、貴子さんと明瞭な違いがある。紫苑さんも貴子さんも、空間によって言葉遣いを変えたりしない。いつでもどこでも、彼女たちなりのお嬢様言葉を運用している。ところが、まりやは、時と場所によって、お嬢様言葉と“勝ち気な幼なじみ言葉”を使い分け、むしろ後者が基本言語であることを執拗に強調して誇る。彼女の社交性がある種の庶民性を理想化し、それを希求しているように感ぜられる。セレブリティであることによって人から疎まれ、社交性を欠落してしまうことを何よりも恐れるまりやがそこから見えてくるように思う。

こうして、わたしどもは、ようやく、まりやの行動を合理化できる分析ツールを手に入れたことになる。セレブリティ化への空転せる衝動は、生得のセレブリティ性を庶民性によって隠蔽するがための戦略と解せるだろう。もっとも、因果なことに、その戦略自体がセレブリティ特有なものに他ならないので、紫苑さんや貴子さんがセレブリティらしく行為するよりはるかに、まりやのセレブリティ性がかえって暴露されてしまう有り様となる。

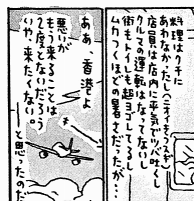

いわゆる“セレブリティ”の怪物として帰国し、空港に降り立ったまりやは、もう「あたしは洋行帰りの超セレブだから英語ぺらぺらで当然だわねい」といわんばかりに、英会話のフレーズをまくし立てる。それはもはや、単なる倫理的な不興を越えていて、Dデーの開始を告げるヴェルレーヌの詩のような味わいがある。

『処女はお姉さまに恋してる』 [4]

偽装された庶民性をそこに見出す限りにおいては、御門まりやの人格はユーザーの実人生とあまり連関しない。わたしどもは、おのれの人生と切り離して、彼女の言動を愛でうることができるだろう。ところが、彼女の顛末を未来の即応性という視座で眺めてしまうと、一転して、その有り様はたいへんなるイヤイヤ感をともなってしまう。それは、先々回に触れた、安達哲の語る不安のバリエーションであり、まりやの人生は、その生活感過剰な不快の温床として捕捉されてしまう。

二十代の前後にあるまりや人生は、とにかく展開があわただしい。おのれの創造的天分を試行するべく渡航した彼女は、すぐさま次のシークエンスでは“世界的規模のクリエイター”と成り果てている。人生設計に対するアクションが阿呆らしくなるほど速攻に返ってきて、もう笑うしかない。

もっとも、まりやの野放図に肯定的な帰結がユーザーの実人生を照射するからもう笑うしかない、となると安達哲の文脈になってしまう。ここで考えたい不安とは、帰結内容の善し悪しよりもむしろ、その帰結の迅速性が問題ではないか、ということである。では、どうして問題なのか。

人生の進捗は、ある一面において、選択肢の逓減せる過程とも解せるだろう。標準的小学生は将来における職業選択の機会において、四十代の管理職よりは開けた地平を多分に保持してるはずだ。よりポエジーに述べれば、それは何者かになる過程であって、安達哲によると、ほとんどのケースにあってはその何者とは会社員etcとなる。これはかなりイヤイヤだ。

したがって、何者かになること、つまり、選択肢が逓減してしまうことをできるだけ遅滞させて、就業可能な職位のレパートリーを保持しようとする戦略が、未就業者にとっては合理的な行動となる(参照)。人文科学ではなく社会科学、社会科学ではなく自然科学を専攻すること。

少し横道にそれるが、職位選択の可変性から見た自然科学系の利点は、総力戦下というファンタジーなイベントに直面するや、思わぬ形で具現することもある。例えば、理系学生の徴兵猶予がそれで、反対にまるで役に立たぬ文科学生などは、即兵営送りにされ、下手をすると『大日本帝国』('82)の篠田三郎の如きメルヘンになりかねない。京都弁モードの夏目雅子に手を出した報いとは言え、実に恐ろしげなことだ。

両者の中間にある社会科学系は、人文科学とあまり変わらないようでいて、けっこう微妙な所もある。主計畑に行って、勤労動員された女学生の群集する造兵部の火工工場に配属されないともいえぬ。そこで娘どもの憧れの的になってしまったらどうしよう(以下は鳥居[1994:49])。

七号室の娘たちはまたも膝を抱えて話し合い、大和田大尉の下宿まで行ってみようと相談した。事務室に勤務する者が大和田大尉の住所を調べた。目指す家は見つかった。広い庭の中でなにやら音がしている。ひとりが爪先立ちで塀に近寄り、隙間から覗いた。大和田大尉がいる。薪割りをしていると彼女が興奮気味にささやいた。皆がいっせいにキャッと声をあげ、ばたばたと逃げ出した。

(強調は引用者)

強引に話を戻すと、日常の生活というものはそれなりに洗練された仕組みをもっていて、まりやとは違ってアクションが即答されることもなく、不安は幾層かの緩衝材の向こうに隔離されないこともない。天賦の資質とやらは、冷酷かつ即決にスクリーニングされるものでもなく、伝票整理やコピー取りで一生を終えるという即物的な帰結を、人為的に先延ばしすることは可能である。もっとも、その戦略にはコストがかかってしまうので、人々の行動は利得計算によっておのずと決まってくるだろう。

結果として、ゴールはその瞬間を知覚できるイベントではなくなってしまうように思う。むしろ、人生の遅滞行動を続けている内に、いつのまにやらゴールをしている、つまり伝票整理に一生を捧げていたりする。それはそれで、酷なお話であるが、その頃にもなると諦念ともいうべき心理的な防衛機制が巧妙に介在してきて、かつてその未就業者を悩ませた不快は妙な具合に昇華されていたりする。

鳥居民 1994 『昭和二十年 第一部=5 女学生の勤労動員と学童疎開』 草思社

『処女はお姉さまに恋してる』 [5]

瑞穂と周囲の生徒との間には情報量の格差がある、と考えることは妥当だろう。一部の例外の除いて、瑞穂が女装男であることを人は知らない。けれども、当然のことながら、女装せる当人の瑞穂は、自分が男であることを知っている。状況としては、ピーター・チャンの『金枝玉葉』('94)と似ている。レスリー・チャンは、同居人男が男装したアニタ・ユンであることを知らない。

ところが、ひとつ、両者には大きな違いもある。アニタにもう辛抱堪らなくなってしまったレスリーは「ボクは男色趣味になったのかしらん」と苦悶してしまう。つまり、情報量の格差が倒錯感につながっている。しかし、同じような情報差があるにもかかわらず、瑞穂と女生徒との間にそうした倒錯感は成立しがたい。ギャルゲーというフォーマットで物語が語られるがために、視角が主人公である瑞穂に集約されがちで、結果として、瑞穂に恋慕して倒錯感に虐げられる人格の内語に、資源を分配できない。また、こちらの方が肝要なのかも知れないが、レスリーのホモセクシャルと、瑞穂に対するそれは、倒錯感の軽重においてまるで意味合いが異なっているように思われる。なぜなのかというと、それを説明できそうな理屈のいくつかは出てきそうだが、文章の品位が下がりそうな気もするので、とりあえず置いておく。

いずれにしても、瑞穂をめぐる他者の倒錯感をあまり語れないとすると、その情緒は瑞穂当人に於いて語らねばならなくなる。女装したこと、というのも倒錯の源泉にはなるものの、これは半ば強制的に課せられた苦行でもあるので、まだ面白味に欠ける。ほんとに彼が当惑せねばならなくなるのは、身体がおのれの制御を勝手に離れ始めるを待たねばならない。可愛げなる妹どもの額にキスの嵐を浴びせた後、瑞穂はおのれの倒錯に戦慄してしまう。

ここに見られるおののきは、人道を踏み外したことによる背徳感にとどまらない。もっと恐ろしいのは、自分の思考が“お姉さま”ともいうべき何か得体の知れないものに侵犯されつつあり、やがて自分というものが失われてしまうのではないか、という予感である。事実、女装を恥じるという主体は、やがて解体されてしまう。お姉さまなおのれの行為に瑞穂は何の疑念も挟まなくなってしまう。

瑞穂を語る物語は、標準的な成長の軌跡に言及する。そして、それが古典的だからこそ、成長というものの表裏に主体の喪失を見てしまう。

瑞穂の人格的高揚は、周囲に配置されたヒロインのダウナー化による相対的なものと考えてもよい。ヒロインどもが勝手に自爆して行き、瑞穂は仕方なしに保護属性を課せられ、お姉さま化が進展する。ところが、面妖なことに、女装へのそうした没入は、まったく逆の価値観と思われる男根的な世界へ瑞穂を至らしめる。女装の味を覚える前の繊弱な瑞穂よりも、女装趣味の果てにお姉さま化してしまった瑞穂の方が、よほどの男性的魅力を発揮してしまって、幼なじみのまりやを骨抜きにしてしまう。

かつてはもやしっ子な瑞穂ちゃんも、こんなにマッチョになりました――。たしかに、目出度いといえばそうなのだが、何故か寂しさもある。成長の単純な完遂は、ユーザーの立ち位置との乖離がゆえに、かえって感情移入の阻害要因になる。即物的に語れば、そういうことだろう。かつてお姉さま化に脅え震え上がった瑞穂ちゃんは、今はもう何処にもいないのである。

『処女はお姉さまに恋してる』 [6]

紫苑さんのお話からは、プロットの類似という点で、クレしんの『嵐を呼ぶアッパレ!戦国大合戦』('02)を想起してもよいと思う。ただ、そのプロット自体は、わざわざクレしんをあげるまでもなく、中世を物語る標準的な様式のひとつとして確立された語り口といえる。けれども、紫苑さんにあっては、それが近代の描写に適用されていて、アナクロな居心地の悪さがある。『Dolls』('02)の西島秀俊っぽい。

もっとも、紫苑さんの時代錯誤を語りたいがために、ここでクレしんを引き合いに出した訳ではない。考えたいのは、鑑賞者の情緒喚起のことで、紫苑さんとクレしんは構造に親近性があるゆえに、かえって差異が強調される。それは、潜在的な人生の動機が、災難によって顕在化し、それを如何に解決するか、というおなじみの様式にまつわることである。

前に指摘したように、動機は不可逆性のイベントによって誘起せねばならない。つまり、解消したい問題はすでに取り返しがつかなくなっている。直截のアプローチで解決できる代物は、人生の動機を誘発するに足らない。

動機が不可逆的に発症し、それが解決されるサイクルとして見ると、クレしんは二段構えともとれるし、あるいは瞬間芸のようにも解せる。身分差で恋愛が叶わない。その困難は予定される政略結婚を控え顕在化してしまう。しかし、これが人生の動機となり得るかというと少し心許ない。やがて政略結婚は物理的に退けられ、問題の事象そのものが解消してしまう。

本当に問題が不可逆になるには、パートナーが文字通り欠損せねばならない。そこで以て、恋愛は論理的に成立し得なくなる。つまり、取り返しがつかなくなる。身分差の結婚を云々する動機は、人生の動機へと発展したことになる。では、解決のもはや叶わない事象を如何に救うのか――、わたしどもの乙女心はそこで爆裂してしまう。

紫苑さんのお話をこの文脈で考えてみると、まず、政略結婚というイベントがあり、彼女はその嫁ぎ先へ行きたくない。でも、行かなければ実家が経済的に危うい。先述の如く、アナクロニズムである。それで、資本家の瑞穂ちゃんが転校してきて、紫苑さんと恋愛して結婚して、動機を醸成したイベントはど直球のアプローチで粉砕されてしまう。

貴子さんも、この手の情緒喚起装置としては、逸脱的だ。立場が立場だけに、自分は冷酷な人間と周囲に思われがちだ、と貴子さんは悶々とする。そしてあまりシークエンスを挟まず「実は愛されてました〜」と判明。

また、貴子さんにも家庭問題があって、彼女は家を出たがってる。それで、瑞穂ちゃんが転校してきて、貴子さんと恋愛して結婚して、彼女は動機を達成する。

こういう単線的で無垢ともいえる物語の構造を、如何に評価すればよいのか。ある意味、教科書的展開を脱してる点で冒険的ともいえる。だが、情緒喚起の教科書から逸脱するということは、当然、情緒喚起に至らないということで、したがってこれで9,240円か、というコスト観念から来る感情もある。身も蓋もなく考えれば、意図せる効果というよりは、シナリオ作成に投入される時間あたりの人的資源量にことの問題があるのだろうが。

至為は為す無く、至言は言を去り、至射は射ることなし

中島敦 『名人伝』

もうお昼にも至らんとする頃である。編集ブースに独り残され、収録作業を続けていたKはついにざめざめとむせび泣きを始めた。思い返せば、作業が始まったのは昨日の夕暮れであった。最初は俊英演出家のI氏と「ベル○ンディは欲情の対象になり得ないですねえ、あはは」と放談を交わす余裕もあったものだが、それから16時間経った今となっては、もう涙をとどめるに能わない。

概して、人々からその気質に於いて繊弱なる人間と見なされていたKは、実の所、案外に頑強にして鈍感なる心性を当人も知らぬ内に誇っていた。高校生のKは、そういえば今日はひと言も学校で発さなかったわい、と下校途中でうっかり気がついても、小さな動揺を覚えるだけで事済んだ。大学生のKは、二ヶ月の夏休みをほとんど籠もりっきりで過ごしたにもかかわらず、ほんのちょっと気が違うだけであった――、とここまで書いて少し泣きそうになってきたが、そんな私どもの想いを余所に、とにかく、Kは強い人間であった。ゆえに、徹夜明けに発症したKの悲涙を、精神性のものと解しては、まだKの人格の何たるかを知らないといわねばなるまい。Kは単純に物理的な疲弊に打ちのめされて、嗚咽を始めたのである。徹夜明けくらいで何だといわれるかも知れないが、これは体質の問題なので致し方がない。無限に強靱なる心を持って生まれたKは、同時に虚弱なる肉体をまとわねばならないのであった。

そういうことで、この繊細なる身体の克服は、殊に長時間の継起的作業を要する職に就いてからは、Kにとって大きな課題となった。とはいうものの、誇り高き文系であるKに、三島由紀夫路線は受け入れがたい。仕方なく、Kはクスリに頼ることにしてみる。近所の薬局で購入したカフェインの錠剤を三つばかり、缶コーヒーに混ぜ入れグイグイ飲んでみた。直後、Kは速やかにぶっ倒れ、高熱にのたうち回りながら翌日を過ごす体となった。

Kは方針を変えることにした。仕事を迅速に行えば、身体の耐久性は問われないことにようやく気づいたのだ。そこで、Kは、フィルムの切り張りにかけては東洋に於いて及ぶ者のいないと称される某名人(日本アカデミー賞最優秀編集賞20回受賞)を尋ね、仕事を早く終わらせる極意の伝授を願った。

「オペレーションを速くすればよいのぢゃ。まずは指を鍛えるがよい」

それから二年、Kはあまたのグリッパーを潰しつつ、指の鍛錬に励んだ。やがて、キーボードの上を縦横無尽に走る指先は、残像で確認する他なくなった。自惚れ強いKは再び老師を訪ね、おのれの成果をひけらかした。

「まだまだぢゃ。こんどは目を鍛えるがよい。一フレームが一秒の如く感ぜられれば、編集点に逡巡することはもはやなかろう」

Kはクリップに150パーセントのモーションエフェクトをかけて、切り貼りしてみた。もちろん、とんでもない間のフィルムが仕上がるのだが、一ヶ月も過ぎる頃になると、その速度でも、通常速の如くな感覚で切れるようになった。フィルムの速度は、2倍、3倍へと増していった。三年後、一フレームは一日の如く感ぜられるようになった。もはや、俊英演出家のI氏が、台詞の足らないボールドを連発したとしても、カッティングは一時間を超えることはなくなった。再度、Kは老師を尋ね、おのれの腕前を余すことなく披露した。師は満足げにうなずいた。

「もはや教えられることはない。しかし、太平洋の向こう側には、わしが足元にも及ばぬ大家がいると聞く。道を極めんと欲すなら、かの人を師に求めよ」

Kは渡航して、パラマ○ントのスタジオを訪れた。編集室で彼を迎えたのは、百をも越えると推察される、たいへんなる老人である。Kが声を掛けても一向に応じる気配はない。けれども、おのれの技量を誇示しようと、Kがキーボードの前にして指先の残像を量産しだすと、老人は穏やかに微笑んだ。

「それは打鍵之打鍵というものぢゃ。お主はまだ不打鍵之打鍵を知らぬと見える」

老人はオペレーター席に座り、モニターを一瞥した。Kがのぞき込むと、見たこともない速さでタイムラインが改変されつつあった。しかし、老人はキーに指一本触れていない。Kはあんぐりとなった。

九年間の修行を経て、Kは帰国した。かつては自惚れ強かったその顔から、ナルチシズムの気配は消え失せ、孤独な青年期にKの慰めとなってきた脳内妹の声は、いつの間にか聞こえなくなった。

業界はKを天下一の名人として迎えた。ところが、Kは一向に編集機の前に立とうとしない。そのわけを問われたKは宣う。

「真の編集にフィルムは要らない」

何を間違ったのか、彼の文句はまたたく間に業界中を轟き、彼が編集機に触らなければ触らないほど、またとない名人として彼の名声は上がっていった。

四十年が経った。その間、Kはフィルムのことを口にすることすらなかった。

ある日、すっかり老境に至り尽くしたKは、知人の家に招かれた。彼はその家で、ひとつの器具に目をとめた。見覚えある物体なのだが、どうしてもその名前や用途を思い出せない。Kは主人に尋ねた。主人は恐慌を引き起こした。

「これはかつて貴方が会社で使っていたAvidのターンキーシステムですよ!」

Kは痴呆症であった。

小林泰三 『海を見る人』

恋愛を情緒の扇動装置として考えると、そもそもそれは、事後的にしか成立し得ない事象のように思われてくる。物語の鑑賞者にとってみれば、今まさにそこで成就して進行しつつあるドキドキ/いちゃいちゃ/キスキス――は、情緒の狂おしい高揚に関与しそうでいて、実はそこまで至ることはない。したがって、恋愛は恋愛として認知されるために、一端は、もはや物理的な展開に及ぶべきもない場所まで還らなければならなくなる。だが、そこは、『クラナド』風にいえば、この街で願いの叶う場所でもある。

『海を見る人』('98)を、プロットの近親性という点で、梶尾真治の『美亜に贈る真珠』('71)と比較してもよいだろう。どちらも時流の相違にあって施行される恋愛を語っていて、恋慕の対象は、極端に遅滞した時間の流れに在り、こちらは一方的に加齢するばかりである。しかも、或いはだからこそ、対象の内に恋愛の確証をなかなか見出せない。

もっとも、両者の間には構成に相違する所もある。

小林でも梶尾でも、恋慕の対象者は、わたしどもからみればある種の永劫に至ってしまう。疎通はまったく不能になり、恋愛は展開の機会を失うことになる。ただ、梶尾にあっては、その永劫に達する過程が断絶していて、景観は、時流の差異が介在しない通常の恋愛と、差異が極端に拡張することで語り得なくなった恋愛のふたつにひとつしかない。他方、『海を見る人』は性格の異なるふたつの相違モードを語ることで、永劫に至る過程をやや段階的にしている。ひとつには可逆的な差異であり、また、ひとつには不可逆な差異。

可逆的な差異については、それを任意に調整することが可能であり、あるいは、まったく差を埋めてしまうことすらできる。ただ、お話では、社会的慣習が差の調整を制限していて、結果、ふたりの間には差異が温存される。といっても、完全に意志を通わせ得ない程には差が開かず、時流が相違しながらも成立する恋愛のもどかしさが語られる。この手のフォーマットのごく標準的な展開である。

しかしながら、けっきょくこの恋愛は展開に能わなくなる。差異の様相が、可逆性から不可逆性へ、つまり、梶尾のケースと同じく彼女は永劫の時間の中へ移行してしまう。

ところで、両者とも疎通は絶たれると指摘したが、厳密に言えば、ニュアンスがちょっと異なるかも知れない。意思の疎通は確かにできないが、彼女のヴィジュアルだけは知覚できていて、それこそ永劫に眼前へ広がり続ける。わたしどもは、彼女をただ眺めながら老いて行くしかない。

小林と梶尾は、正常に成立していた頃の恋愛へ一定の保留を課している。自らの意志で永劫へ身を置いた人間に、恋愛についての温度差を想定するのは自然であるし、また、時間の差異のおかげで、恋慕の度合いが測定しがたい。だから、そこにひとつの問いが出てくる。果たして、あの恋愛は恋愛として成立していたのか。

答は、もう届くことの無くなった彼女のイメージの中にある。そこは、すべてのものが喪われた場所でありながら、恋愛のようやく実効し得るような、すべてが始まる場所でもある。

大野安之 『ゆめのかよいじ』[1]

その町は複合的なイメージで語られていて、しかも、規格的なコンポーネントから成る整然としたものではない。木造校舎の柱は歪み、机は凸凹で、廊下は斜めに曲がって上を登り、やがて螺旋状になる。外を歩くと、懐古趣味な住宅街は田園となり、林となり、森になったと思えば、また町になる。それぞれが入り組んでいて、境界がわからない。だから、どんな町かと問われても、それを定義する言葉に欠けてしまう。形状の不明瞭な夢を想起するような苛立ちがある。

ところが、五年ぶりに訪れた町は、すっかり容貌を変えていたりする。すなわち、

「ぐわ、アメリカンしてる」(192頁)

地球はどんどんアメリカになって行く、という訳だが、そう表現すると政治的なフィルターがかかりすぎて何やらイヤらしくもなりそうなので、単にモダニゼーション、と呼んであげてもよいだろう。かつては境界が不明瞭で混沌していた空間は、区画整理され均一化・標準化され、「きれいに明るく」(193頁)なってゆく。

今日のわたしどもにとって、こうした清潔な空間は自明のものであるため、日常生活を送るにあたっては特に問題とはされることもない(例えば成沢[1997:1])。というよりも、むしろ、日常がフラットな空間で展開されないことには困ってしまう。

けれどもノスタルジーというものも絶ちがたく、何かが砕かれ更地になる過程にネガティヴな評価を与えるのはありがちなことでもある。物語の文脈でモダニゼーションを扱うとなると、そうした心象に言及するのが標準的な語り口だろう。木造校舎を舞台装置にする『ゆめのかよいじ』もその例に漏れない――と取りあえずは思われる。

峠をこえたところで

となりの大きな街が見える

遠くからそれは

とても明るく

きれいで

いやらしいことなど何もない

素晴らしい別世界のように見える

そうなのか――?

(102頁)

これは随分とイヤらしい問いかけではある。が、物語の構築を考える上では、けっこうヴァイタルな反証にもなっている。モダニゼーションを嘆くのはよいが、では懐古趣味で完結してしまって、ただむせび泣いてばかりで終わっても、物語としてエンターテインメントには欠ける。この手の物語が立ち向かわなければならない壁が立ちはだかっている。

壁を迂回するには、どうすればよいか。

たとえば、ドストエフスキーにあっては、モダニゼーション(彼の文脈でいえば自由とそれにもなう孤独)は、辛いものではあるが、しかし、耐えねばならぬものとされた。つまり、倫理の問題としてそれが再照射されている。あるいは、ヴォネガット風にいえば、so it goes――「そういうものだ」となって、虚無主義経由の情緒が爆裂してしまう。

いずれにせよ、感情の扇動を考慮すると、肯定や否定を越えた、何らかのパースペクティヴで以て、モダニゼーションを語らねばならなくなる。あるいは、巧妙に議論をすり替えなければならなくなる。では、大野安之は近代化なる現象に如何なる評価を与え得たのか。それが次の主題になる。結論から言えば、彼の試みは成功している。(つづく)

成沢 光 1997 『現代日本の社会秩序』 岩波書店

水口幸広 1997 『カオスだもんね! 第3巻』 アスキー