2006年6月の日記

連続小説 「エイント・ノウボディ・ゴウナ・ミス・ミィ」

1

私は、呼吸するように恋をする。

先頃、不眠症に罹患した自分は、眠れぬ夜を何とか愉しげに過ごそうと、布団の中で空想を膨らませることしばしばであった。

つい先日も、『八月のクリスマス』を観て大いに悦んだ自分は、内気ではにかみやで余命半年の青年におのれを擬し、その自分の営む写真屋に宮崎あおいのような美少女が訪れたらどうしよう!――と空想を敢行した。

あおいは当然の事ながら、内気ではにかみやな青年であるところの自分に惚れるのであるが、如何せん余命は半年。恋をしてはならないのである。

自分は大いに浮かれるのだったが、余命が半年云々と言ってる内に、リアル自分の日常を蝕みつつある頭痛に不眠、および着実に進行しつつある若年性健忘が思い出されてきて、実際の自分もそのくらいの時期にテンパりはせぬかと、たいへんな恐怖を覚えた。

自分はとりあえず役柄をひっくり返し、内気で繊細なるおのれの方が、あおいの勤める写真屋へ向かうことにした。

あおいは余命半年である。当然の事ながら、内気ではにかみやな青年――かろうじて未だ二十代であるので断じておっさんではないのだ――である所の自分に参ってしまう。 自分に参らないあおいなど、あおいではないのである! しかし、如何せん余命は半年。

恋をしてはならないのである。なんと甘美なことだろう……。

恍惚とした自分は、さらに空想の翼を羽ばたかせた。

写真屋では今少し浪漫が足りない。いっそうのこと、あおいは練馬区立図書館の司書さんになるべきである。いうまでもなく、余命は半年だ。

そうして、繊細ではにかみやで知的な青年であるところの自分に、あおいは心底、恋をしてしまうのだ。けれども、如何せん余命は半年なのである。恋をしてはいけない。が、無理しゃちゃって、自分と遊園地などに行ったりするのであった。

そして、冬。 あおいはついに身罷ってしまうのだが、そんな事情を知らない自分は、「最近、あおいを見かけないなあ」と館内をウロウロし、ふと、あおいのお気に入り本を手に取っちゃったりして、図書カードにあおいの筆跡を認めたりするのである。

「わたしにとって、貴方は最後の贈り物でした」

昂奮の絶頂に達した自分は、「結婚して呉れ!」と咆哮しながら、隣で寝てる

家内の胸に思わず飛び込んだのだった。が、その胸の内で奇声を発している内に、違和感を覚えた自分は、家内と目される生命体を子細に観察し、驚愕すべき事実に行き当たったのだった。

隣に寝ていたのは、宮崎あおいその人だったのである。(つづく)

連続小説 「エイント・ノウボディ・ゴウナ・ミス・ミィ」

2

自分には不思議に思われるのである。どうして人は、「宮崎あおい写真集発売記念サイン会」等に白昼堂々と出かけ、そこであおいと握手を敢行しちゃえるのだろうか? 実物の宮崎あおいが有視界に入ったとしたら……、その想像だけで自分は震え上がるのである。

まあ言ってみれば、かかる繊細さが、世の女性を惹きつけてやまない自分の好青年振りに結実するわけだが、例によって、ここに恋愛の根元的な困難があるようにも自分は思うのだった。実際のあおいにむしゃぶりついたとしたら、自分は、あおいにむしゃぶりつきたいと猛り狂うおのれを失ってしまう。あおいにむしゃぶりつきたいと願いたいがために、自分はあおいにむしゃぶりついてはならないのである。あおい主演の『初恋』を観に行きたいと浅ましくも切に願う所であるが、巨大な映写幕に投射されたあおいの顔面に、自分の正気が耐久し得るとはとうてい思えないのだ。

というか、即物的に考えて、映画館の窓口で「初恋、大人一枚」などといい年こいて言えるものかは。映写幕のあおいを以て滅ばされるためには、三十路目前にもなって宮崎あおいファンであることを公衆の目前で放言せねばならぬ。なんたる恥辱であろうか。

思えば、三十路に近接するにしたがい、恥を伴わずして入れる場所が少なくなった。対面で買うのが恥ずかしい物品は増加の一途だ。地球はどんどん住みがたく感ぜられ、Amaz○nのお世話になる機会ばかりが増えている。人間は煩わしくなり、まともに会話するのは家内だけとなり、それすらも途切れがちである。

もっとも、愛らしいほど内向的な性分である自分にとってみれば、かかるライフ・スタイルも満更ではないはずだった。このまま人生を遣り過ごせるのではないかと、思わないでもなかった。けれども、ここ十年の余りで持病の強迫神経症は進化を遂げ、外出を行う為に踏まねばならなぬ儀礼的プロセスは多様化した。不眠に胃弱、頭痛に襲われ、挙げ句に、

物をよく忘れるようになった。人の名前を思い出せなくなった。仕事のスケジュールを忘却し、集中力を失った。直前にやろうとしていたことがわからなくなった。孤独な生活の総決算、若年性健忘症がついに降臨し、今まさに、この何とも愛らしく色白で端正な好青年であるところの自分を破壊しつつあるのである。我ながら、実に勿体ない。

隣で横臥せる宮崎あおいの実物に遭遇したとき、以上の如くな感傷が自分の内を通過していったのだったが、通例ならば、何よりも恐怖を抱かねばならないポイント、つまり、そもそも何だってあおいが俺様の隣で寝てるのだ、ということに就いて、自分は特に不審を覚えなかった。我が呪わしき認知症の仕業であることは、明白だったのである。(つづく)

連続小説 「エイント・ノウボディ・ゴウナ・ミス・ミィ」

3

認知症はあてどない一人旅のようなものだ。しかも、その旅程は常に欠落している。

たとえば、会社へ向かう道程にあった自分は、見知らぬ街路を歩いている。どうしてそうなったのか、皆目、見当が付かない。理屈で語れば、神経生理上の悪戯が、通勤路を異境に変えただけなのだが、それを頭で理解していても、会社や自宅への道順が失われたことに変わりない。手がかりを求めて標識を見ても、文字がわからない。人に尋ねようにも、言葉が出てこない。次第に、自分はこのまま、この知らぬ土地で境涯を送らねばならぬ気がしてきて、恐怖に駆られる。そうして、町を彷徨う内に、家内と称する女性に保護される。

あるいは、ネットを観ていた自分は、次のスレッドに見知らぬ言語を見つける。顔を上げると、自分は見たこともない室内に座っている。自分は住んだことのない家を飛び出し、本当の自分を探して、来たことのない町を彷徨い始める。そうして、家内と称する女性に保護される。

今のところ、理性の残滓は、異境を異境として分別する力を自分に呉れている。しかし遠からず、自分は帰るべき家なる概念を失ってしまうだろう。自分は、今ある人生が、生理学の仮初めなのか否か、区別を失ってしまうだろう。今、自分の傍らで眠る宮崎あおいを、虚像として処理できなくなるだろう。

もしかすると、自分はすでに故郷を失ったのかも知れない。自分の帰るべき生活がむしろ虚像で、認知の錯誤とされる“あおいのある人生”の方が、物理的に正統な生活であっても、おかしくはない。むしろ、どうかそうであって呉れ。

自分は、認知症を罹患者のネットワークとして空想することがある。

そこでは、健忘者たちの精神が互いの身体を往来している。別の身体に入った自分は、見知らぬ土地へ飛ばされる。そしてまた、別の体へ、別の人生へと旅を続け、今宵はあおいの隣に生息する誰かの人生を継承したわけだ。が、そうなると、あおいは毎晩のように、今自分の憑依せる身体を侍らせて、就寝していることになるのではないか……、それは、なんということだろう。

自分はバッド・トリップに至り、家内の小言を胸の内に甦らせるのだった。彼女が言うには、病的な自愛癖も、愛したいがために愛を諦める恋愛の困難とやらも、すべからく、惨めな生活の合理化に過ぎないそうだ。

あおいに嫉妬するあまり、家内の口から発せられたこれらの批判は、もちろん自分を大いに叩きのめしたのだったが、今宵、あおいの部屋から振り返ってみると、自分の涙ぐましい合理化の努力がなんとも愛らしく見えちゃったりして、ああ、やはり、こういうところが女性好きのする自分の不思議な魅力を醸し出すのかしら、と浮き浮きしつつ、自分はあおいの部屋を抜けて、見知らぬ街頭を夢遊し、またしても家内と称する女性に保護されたのだった。(つづく)

連続小説 「エイント・ノウボディ・ゴウナ・ミス・ミィ」

4

さすがに、宮崎あおいは魔性の女である。危険が一杯である。

そこで、翌晩は長澤まさみの登板となったのだった。長澤は陽性の美少女であるので、あおいのごときバッド・トリップへと転落することもなかろう。毎晩の如く、徘徊する自分の捕獲に費やされる家内の体力にも配慮せねばなるまい。自分はなんと善良な夫であることか。

こうして、布団に沈潜した自分は、スラスラと空想に着手していったのだが、長澤の造形設定を行う段階で早くも構想は頓挫しかけた。

元気系の美少女であるところの長澤は、いうまでもなく、陸上部員などに設定するのが自然の摂理である。そして、田舎臭いクラスメイト共を無邪気な美貌でグイグイと参らせること度々なのである。しかし、当人といえば、自分はさっぱり恋愛に鈍感な様子などをして、ますます周囲をじらしめたりするのである。実のところ、誰よりも自意識過剰で自己愛に溺れがちな長澤は、クラスの愛らしい童貞共の焦燥をおのれの美貌で煽動し、自らの嗜虐心を慰めていたのだ。

長澤のかかる優位性というものは、いうまでもなく、内気で端正な青年であるところの自分の投入により打ち砕かれるわけだが、じっさいに、純粋文系である自分と陸上部の長澤がどのような接点で以て空間を共有し得るのか、些か不明である。クラスメイトでは芸がない。幼なじみ?――しね。

自分は、数時間ほどのたうちまくった挙げ句、長澤の通う高校の生徒たちに、月に一度、読書感想文を提出する義務を負わせることにした。国語力向上をねらった国語科教師どもの目論見である。陸上部の長澤にとって高校の図書室は縁のない場所だったが、課題図書を借用する為に、彼女は渋々と図書室へ赴かねばなるまい。かくして、準備は整ったわけである。長澤は、窓際の席で静かに書見する、内気で知的な文芸部員であるところの自分を見るや、一撃の内に恋に墜ちてしまうのである。

情熱的な長澤のアプローチはとにかく執拗を極めるに違いない。

堤防で佇む自分の背後を襲うのは序の口で、時に、自分の自転車に同乗し、背中を胸部で以て圧迫するのである。胸が当たっているのではない。当てているのだ。

長澤はおのれを気高い美少女と自認するがゆえに、その愛は惚れた対象の従属を求める形で作動し、何としても、はにかみやで端正な青年であるところの自分を、おのれの魅力で参らせようとするはずだ。

けれども、内気で色白な文芸部員であるところの自分は、長澤に目も呉れず、遙か遠い彼方を見詰めていたのだった……うっとり。(つづく)

連続小説 「エイント・ノウボディ・ゴウナ・ミス・ミィ」

5

自分は自決をすることにした。長澤まさみの力を以てしても、おのれの深夜徘徊を止められなかったのである。進退窮まった今となっては、自分を自分と知覚できる内に、生を全うせねばなるまい。不眠も頭痛も、もはや耐え難い。

自分は、かねての手はず通り、マニュアル本に従い、薬剤師の注意を惹かぬよう巧妙なる爽やかな笑顔で以て眠剤を分散購入して回り、死地、秋葉原へと向かった。山手線から見るその街は、ネオンの奔流に渦巻かれておる。世間は何ときらびやかで美しいことであろうか。しかし、電気街口に待ち受けていた、チラシを配るメイドさんの群れは、自分の恐慌を引き起こすこと余りあるものであった。これらのメイドさんたちが、自分の美男子振りにことごとくのぼせ上がって、一斉に襲いかかってきたらどうしよう!――と思わず例によって空想づいた自分は、手近なモオテルへ一目散に駆け込んだのだった。

ところで、自決のマニュアル本からは十分に予想されたことではあったが、実際に作業を敢行するに至って、自分は甚だ倦怠を覚え始めた。多量の錠剤を摂取する機械的な作業に飽きてきたのである。自分は、感覚の閑却せるままに、しかしながら従業員のひとはよい迷惑だなあ、と自分で自分に問題提起しつつ、いやしかし、自分の浪漫主義の為には従業員の苦労など何の問題ともならぬ、などとやはり自分で自分に反論しながら、その答えに満足を覚えたのか、些かニヤニヤした。

自分はまた、家内のことを想った。

彼女はさぞ悲しむことであろう、と自分は、おのれが家内に与えるであろう影響の大きさを想像し、翻って、かかる感化を与え得た自分の好男子振りに思いを馳せ、大いにニヤニヤした。

思えば不幸な女である。最愛の夫がこんなに早く滅びるなどと、当人の自分でさえ判るはずもなかったのだ。重ね重ね勿体ない。けれども、苦しみもこれで終わりである。徘徊する自分を捕獲する彼女の日々も、これで完結するのである。

と、ここまで思考が展開するに及んで、自分の空想は、またしても翼を獲得したのだった。

このまま自決せずに生存を強行しても、いずれ、家内の体力が持たなくなるのである。自分に負けず劣らず浪漫主義の気のある彼女は、介護に疲弊する余り、もはや恒常的に家内を妻として認知し得なくなった自分を連れて、日本海へ旅立つに違いなのである。太平洋では雰囲気的にそぐわないのである。

残ったわずかな貯金を下ろして、家内と自分は温泉地を巡るのだ。浪漫家の家内のことである。もう誰も見ることもないスナップショットを撮りまくることであろう。自分は自分で、宿でも毎晩のように徘徊しちゃったりして、家内を困らせるのである。

そして、旅費の尽きる頃、家内と自分は海辺の町にたどり着くのである。

自分たちは、手を繋ぎながら、砂丘を降りて行くのだ。前方に望む晴天の日本海は、どこまでも、どこまでも、穏やかだったのである……。

かくして、自分の昂奮は、この期に及んで天井を突き破ったのだった。(つづく)

連続小説 「エイント・ノウボディ・ゴウナ・ミス・ミィ」

6

華麗なる我が人生最大の不覚であった。我が妄想癖が結果的に飲錠作業を妨害し、致死量へ達する以前に、on condition of 爆睡となったのである。けっきょく自分は、猟犬の如き家内に失神せるところを発見・確保され、病院ベッドの上で生き恥をさらした。我が親愛なる師、ロバアト・アクセルロッド先生も、我が親愛なる友、スティーヴも見事に自刃を遂げ、いずれも笑顔で散っていったというのに、自分だけがかかる体たらくである。まことに恥辱の極みである。腹を切りたいところではあるが、痛そうなのでやめておく。

憤懣やるかたない自分としては、隣で鼻歌交じりにリンゴの皮を剥離する作業に勤しむ家内がニクニクしくて堪らぬ。しぜん、「どうして助けやがった」だの「なぜ自分だけ生き残った」だの家内をいびり始めるのだが、この強靱にて傲慢なる女は、「決まってるわ、わたしと出会うためよ」などと真顔でぬけぬけと放言し、実に恐ろしげだ。

自分たち夫婦は拡がりを必要としていたのである。

退院した自分は、家内に連れられ、日本海ならぬ武蔵野の小駅に降り立ったのだった。心中ではなく、ケアの一環だったのだろう。無論、もう無駄なことである。

自分は、古びた鉄橋へ至る丘のふもとに座る。家内は丘を駆け上がり、自分を見下ろす。

逆光でシルエットになった彼女――。輪郭線に沿って放たれるその光彩。

天使の降りてきた丘だった。家内が、自分をまんまと捕捉・捕獲した丘であった。

他人の身体へ転移する頻度から思うに、自分はそう遠からず、帰るべき母体を失うはずだ。やがて、自分への扉は閉ざされるだろう。天使を認知し得た自分が居たことを忘れてしまうだろう。それでも、浪漫主義にかぶれる女のことである。自分の不在せる肉を連れて、彼女はこの丘を訪ねることだろう。

自分はこの上なく昂奮を覚えた。人生最後の昂奮だった。

その晩、布団の中の自分は、永劫の弧を描く恒星間植民船に取り残されていた。減速系の損壊した船を止める術は最早ないだろう。

朽ちた遮蔽フィールドからこぼれるガンマ線が、隔壁のゆるやかな曲線ではじけ、病的な深みの先で解け合う意識の波の中で、自分は滅びを知覚する。

自分は世界の涯にやってきた。それでも彼女は、自分を見つけて呉れるのだろうか?

腐乱と虚脱が星座を溶解した暁、形のない時間の袋の中で、自分は沸騰する体液に溺れ、その内省の中で彼女を知覚する。自分の想いは空虚である。見ることはできないし、手に取ることも能わない。

彼女は、過去の面影であり、累積された思い出であり、仮象の中で、ふと実効した交叉である。虚空の内に永遠に残り、新しく、その想いの一瞬は永劫に連なっている。

確かに、自分は世界の涯に居た。しかし、誰にだって同じ事だった。われわれは、皆、どこかの涯てを旅している。

7

三十歳になった、しかし、別の時間線にある長澤まさみは、区立練馬図書館を訪れた。十四年前、高校時代の彼女を破壊したニクい文芸部員を、けっきょく忘れることが出来なかったのだった。

カウンターに向かった長澤は、如何にもあの男好みな美少女を認める。ネームプレートを見ると、やはり、男の名前がある。長澤は密かに癇癪を起こす。美少女は、そんな長澤を見て微笑む。

「あのひとったら、こんな綺麗な人を骨抜きにしてたのね。わたし、苦労したのよ。あのひとを口説き落とすの。自分は童女愛好癖者だから君を仕合わせに出来ないって、たいへんだったのよ」

二人は海辺にある施設へ向かった。

病室のテラスに居たもう一人の自分は、入ってきた二人が誰なのか判らない。しかし、長澤は自分に花束を渡しながら、耳元でそっと囁く。

『やっと見つけたよ、わたしの天使さん』

そう、彼女はいつも見逃さない。

――私は、呼吸するように恋をする。(了)

いつも見てる : 「がんばれ川上くん」『サラリーマンNEO』

第八回「裏紙」

基本的に、これは孤独の物語である。ただ、適応障害が理解されないために、壁が生まれたわけではない。むしろ、沢村一樹の障害は、その周辺環境にある程度は包摂されるようだ。先回の宝田明もそうだったし、この話数でも、会議中に突発した沢村のパニックは、何となくスルーされている。

しかし、かかる優しさ、つまり障害への理解は孤独の裏返しでもある。沢村がパニクって意思決定の場に参画できないとしても不便はないからスルーし得るのであり、けっきょく、彼は相手にされてないのだ。

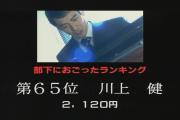

私どもは沢村の受容を物語に希望したわけだが、それが彼の曖昧な不幸と連接してしまった。ところが、今回、会議資料の裏紙に見出され、沢村をパニックに陥れたものは、この図式をひっくり返している。それは、たわいもない沢村の罪状を記したランキング表である。

「誰がこんな事を!?」との絶叫は、きわめて正当な反応ではあるが、他方、ここに倒錯した悦びも感ぜられるのである。邪悪な意味合いには違いないものの、誰かが沢村をスルーしていなかった、という発見があり、否定的に扱われがちな監視社会というテンプレが、孤独の救済として活用されてしまう。そして、この捻れは、監視者の匿名性が解体されるに及んで、さらに加速する。

最初に引用したショットに戻ってみたい。

会議室を俯瞰したそのカットは、『川上くん』のフォーマットから見れば、あり得ないワークを始めているのだ。フレーム右隅の沢村に寄るのではなく、左側で彼と相対している謎の被写体に向かう。その先にあるのは、沢村の言動を閻魔帳に記入する八十田勇一の不敵な微笑みである。

ここで八十田は、沢村の不幸を嗜虐的に悦んでいるのだが、言いかえれば、作中において理解されてこなかった沢村の不幸は、八十田によって初めて認知されたことにもなる。作中の他人によって、沢村の中に人格が発見されたのであり、しかも、その発見者は八十田でなければならなかったのだ。『サラリーマンNEO』にあって、彼の眼差しは何らかの異化作用として機能するからである。これについては、後に議論することにしよう。

また、世界が広がったことの快楽らしきものも認められるだろう。それは、沢村の外部に眼差しを持った被写体が発見される悦びであった。

文芸イデオローグの最適化問題 : 榛野ななえ恵『Papa told me [23]』

#112「スロー ダンス」

実際のところ、物語を醸成する人生の動機は、secularな事象から喚起するほかない。しかし、文芸のフォーマットで語りを行う以上、ごくごく世間的な帯域に話題が留まり続けても困る。それでは技術論にしかならないからだ*1。そこで物語の作法は、文芸のイデオローグが扱える方角へ向かうよう、動機に一連の階梯を踏ませることだろう。破綻した恋愛という些細な俗事は、したがって、一般的な加齢の問題を想起させる。恋愛は終わったのは、自分がオバサンになったが為である、とされる。

イベントを抽象上の困難へ転移する作業は、更に、加齢から仕事のモチベーションへと拡張されるのだが、この辺の飛躍は良くも悪くも榛野先生らしい。たとえば、作家はテクスト情報を書籍として残すことができる。しかし、職業的歌唱者である自分は、その音声情報を、残らなず空間の内に失ってしまう。では、どうすればよいのか?

語り手は、ふたつの解答を提示する。

まず、その歌声は、手に取れないから永遠に壊れない。つまり、解釈を倒置させることで、何気なく欺瞞が試行されている。

次いで、音声情報は場所の記憶へと転写され、風景という視覚情報に代替される*2。

![榛野[2000:018]](diary-pic/papa_told_me_23_018.png)

榛野[2000:018]

社会派のイデオローグからすれば、これらは皆、言葉遊びなのだが、しかし、この解答へ至るまでに話題が言葉遊びへと醸造された結果、もはや同じ言葉遊びを以てしか、事を処理できなくなっている。文芸のイデオローグにとっての関心事は、事件をかかる帯域へ誘導する技術の巧妙さにある。

#119 「オン ザ パーク」

文芸の誘導技術とか欺瞞の洗練さといった話題は、しかし、この話数だと一転して覆される。

恒星のきらめきも宇宙の一瞬」

榛野[2000:171]

信吉の憂鬱は、具体的な事件から演繹されて去来したものではない。単に、知世の恐竜図鑑を眺めた結果、空想に至ったのである。飛躍は明かで、むしろ異様な間隙が、また別の活劇に利用されているともとれる。その倒錯解釈型の解答を見てみると……。

![榛野[2000:171]](diary-pic/papa_told_me_23_171.png)

榛野[2000:171]

身近なスケールへ話題を逸らしてるだけだが、そこで生じるスケールの差額が、古典落語的な、あるいは古代印度人風の好ましい阿呆らしさを語ってしまう。確かに、これらはすべて言葉遊びによる欺瞞に過ぎない。しかし、それを敢えて拡張することで、欺瞞をヒューモアとして昇華しているようにも思う。